- 環境構築不要でブラウザ上からPythonを実行できるクラウド型開発環境

- 無料でGPUやTPUが使え、高性能な機械学習処理が可能

- ノートブック共有やAI連携機能でチーム開発・学習効率が向上

プログラミングや機械学習に興味があるけれど、環境構築の難しさや高性能PCの必要性で悩んでいませんか?Google Colaboratoryなら、その悩みを一気に解決できるでしょう。

この記事では、Colaboratoryの使い方や料金プランについて、初心者にも分かりやすく解説します。無料で使えるGPUやTPU、コードの簡単な共有機能など、その魅力を余すことなくお伝えします。

読み終えた後には、Colaboratoryを使いこなして、さらに一歩進んだプログラミングの世界に踏み込めるでしょう。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

- Google Colaboratoryとは

- Google Colaboratoryを利用するための事前準備

- Google Colaboratoryの使い方

- Google Colaboratoryの操作ガイド

- ファイルをアップロードする方法

- Colabの新機能

- Google Colaboratoryを利用するメリット

- 他のクラウドノートブックサービスとの比較

- Google Colaboratory にアクセスできない・使えない場合の対処法

- Google Colaboratoryを利用する際の注意点

- Google Colaboratoryはスマホやタブレットでも使用できる

- よくある質問

- Google Colaboratoryの使い方と料金をマスターしよう!

- 最後に

Google Colaboratoryとは

Google Colaboratory(通称:Colab)は、Googleが提供するクラウドベースの無料のJupyter Notebook環境です。プログラミング、特にPythonを使用したデータ分析や機械学習の作業を行うのに適しています。

Colabの最大の特徴は、ブラウザ上で直接コードを書いて実行できることです。これにより、ローカル環境の設定や管理の手間が大幅に削減されます。また、Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できるため、学生やデータサイエンティスト、研究者など幅広いユーザーに人気があるのです。

Colabは、データ分析や機械学習に必要な多くのライブラリがあらかじめインストールされているため、すぐに作業を始めることができます。さらに、無料でGPU(Graphics Processing Unit)やTPU(Tensor Processing Unit)といった高性能な計算リソースを使用できるのも大きな魅力です。

| 開発会社 | |

|---|---|

| 特徴 | ブラウザベースの開発環境無料で利用可能事前にライブラリがインストール済みGPUやTPUの無料利用 |

| 機能 | コードの記述と実行ノートブックの共有Googleドライブとの連携データの可視化 |

| 料金プラン | Colab Pro:月額1,179円(100コンピューティングユニット) Colab Pro+:月額5,767円(500コンピューティングユニット) Colab Enterprise:従量課金制 ※1 |

| サイト | https://colab.research.google.com/ |

有料版のColab Proとは

Colab Proとは、月額1,179円で加入できるGoogle Colaboratoryの有料プランです。無料版よりも多くのメモリが割り当てられたり、動作の速いGPUを使えたりするので、快適に使えます。

また、無料版だと12時間でGPUがリセットされてしまいますが、有料版なら24時間まで延長されます。

より高性能なGPUを使いつつ、処理をバックグラウンドで実施したい方は、月額5,767円のColab Pro+もおすすめです。

ちなみに、Colab Pro・Colab Pro+ともに設定できる支払い方法は、クレジットカードとデビットカードのみとなっています。

なお、Pythonの活用事例について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

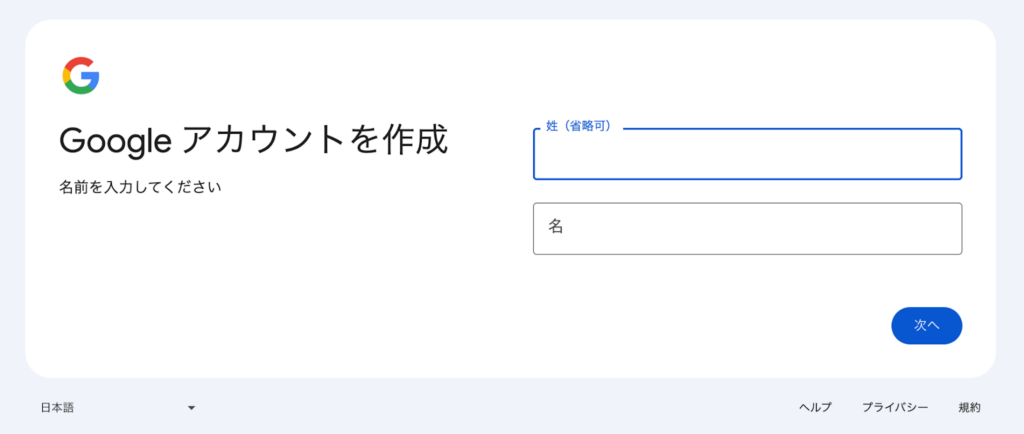

Google Colaboratoryを利用するための事前準備

Google Colaboratoryを利用するための特別な準備は必要ありません。ただし、Googleアカウントが必要です。もしまだお持ちでない場合は、事前にGoogleアカウントを作成しておくことをおすすめします。

Google Colaboratoryの使い方

Google Colaboratoryの使い方は非常に簡単です。以下のステップに従って、基本的な操作方法を説明します。

1. Google Colaboratoryにアクセスする

まず、ウェブブラウザで「Google Colaboratory」と検索するか、直接「https://colab.research.google.com/」にアクセスします。Googleアカウントでログインすると、以下のような画面が表示されます。

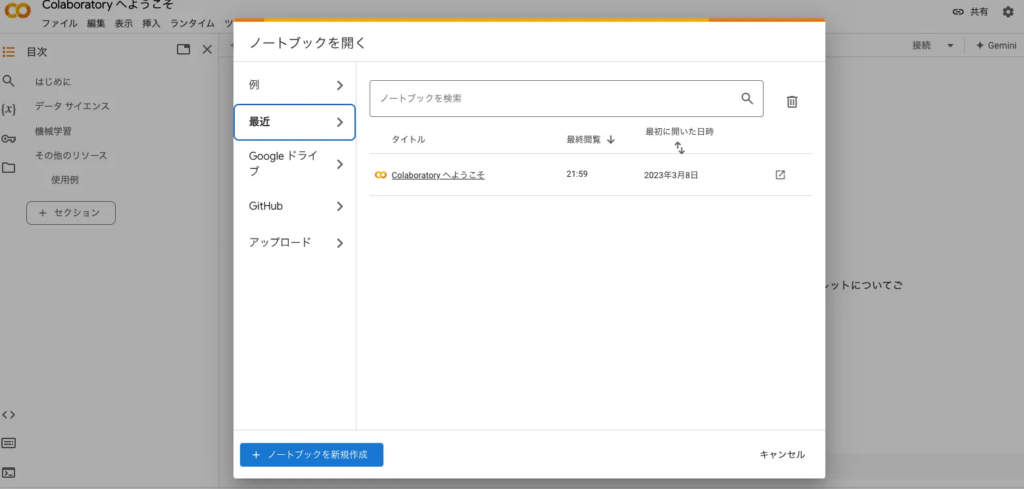

2. 新しいノートブックを作成する

画面下の「+ ノートブックを新規作成」をクリックすると、新しいノートブックが作成されます。ノートブックは、コードセルとテキストセルで構成されています。

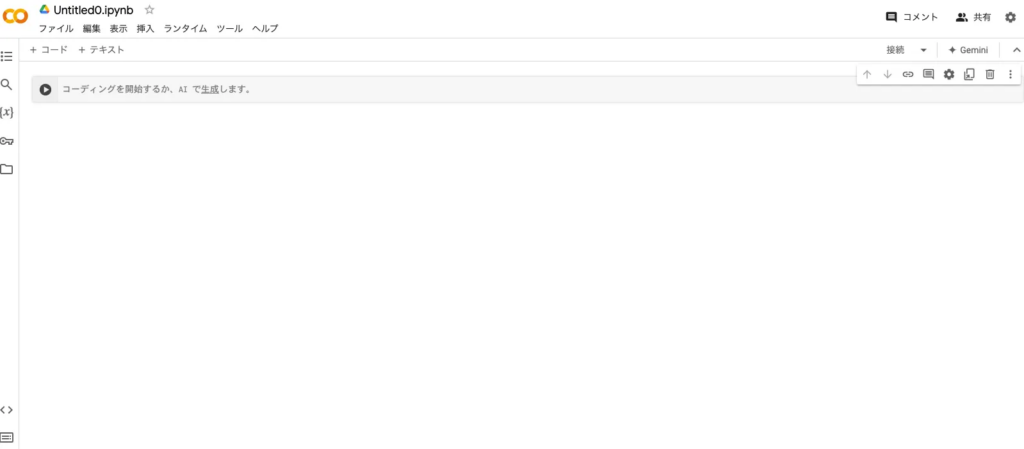

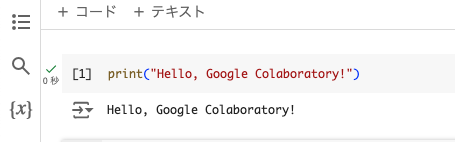

3. コードを入力して実行する

コードセルに以下のようなPythonコードを入力してみましょう。

print("Hello, Google Colaboratory!")コードを入力したら、セルの左側にある再生ボタンをクリックするか、Shift+Enterキーを押して実行します。実行結果はセルの下に表示されます。

4. ライブラリをインポートする

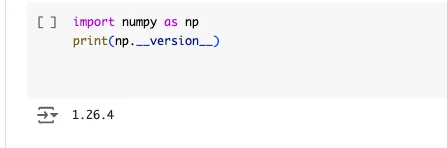

Colaboratoryには多くのライブラリがプリインストールされています。例えば、以下のようにしてNumPyをインポートできます。

import numpy as npprint(np.__version__)このコードを実行すると、インストールされているNumPyのバージョンが表示されます。

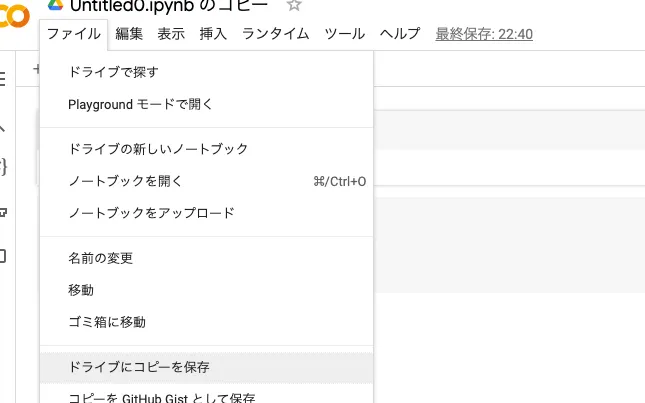

5. ノートブックを保存する

作成したノートブックは自動的にGoogleドライブに保存されます。また、「ファイル」メニューから「ドライブにコピーを保存」を選択すると、任意の名前で保存することもできます。

以上が、Google Colaboratoryの基本的な使い方です。これらの操作に慣れれば、データ分析や機械学習のプロジェクトにすぐに取り組むことができます。Colaboratoryは直感的なインターフェースを持っているので、使いこなすのに時間はかかりません。

ぜひ実際に触れてみて、その便利さを体験してください。

Google Colaboratoryの操作ガイド

ここからは、Google Colaboratoryの細かい使い方を解説していきます。基本的な使い方以外に、より詳細な使い方をマスターしたい方は参考にしてみてください。

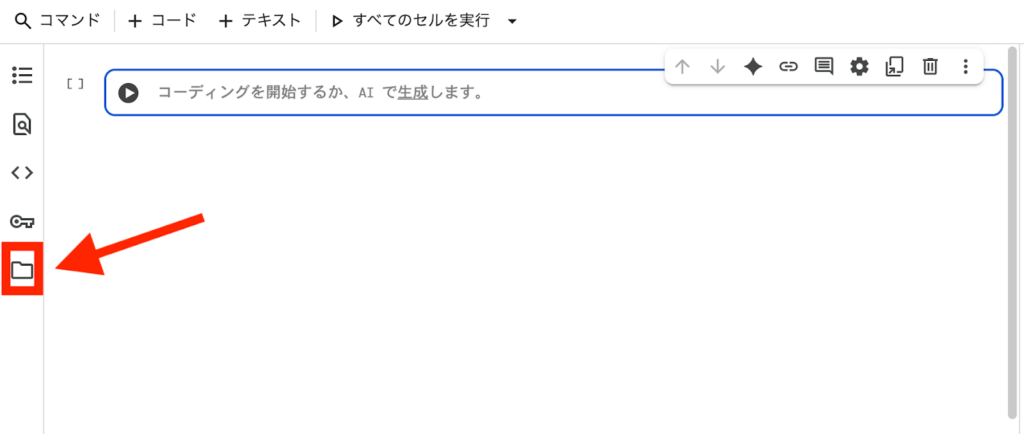

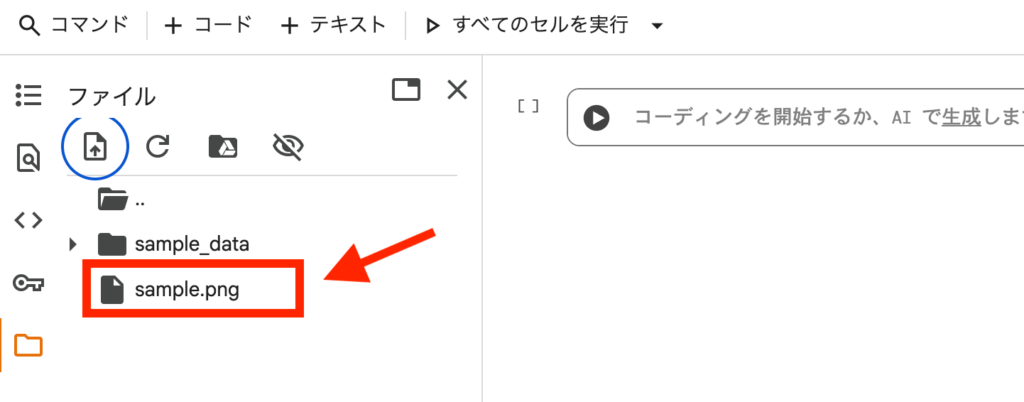

ファイルをアップロードする方法

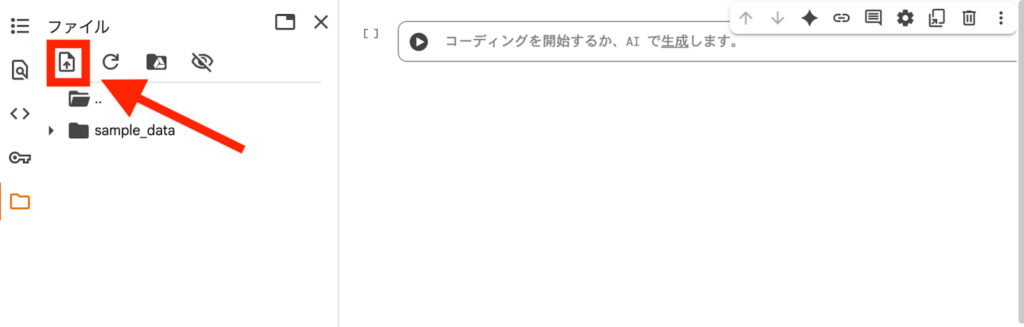

Google ColabにCSVや画像などのファイルをアップロードする際は、まず画面左側にあるサイドバーから、「ファイル」を選択します。

サイドバーの詳細が表示されるので、上部の「アップロード」をクリックするか、ドラッグ&ドロップでファイルを直接アップロードしてください。

今回は、以下赤枠部分にある「sample.png」をアップロードしました。

以上で、ファイルのアップロードは完了です。

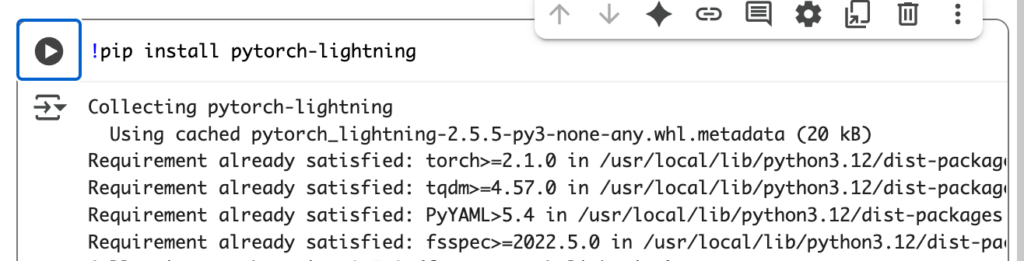

ライブラリをインストールする方法

Google Colabには、デフォルトで以下のようなライブラリがインストールされていますが、それ以外のライブラリを使う場合は都度インストールする必要があります。

- NumPy(数値計算)

- pandas(データの加工)

- Matplotlib(グラフの描画)…etc

そこで、ライブラリを新しくインストールする場合は、「!pip install 〇〇」を入力しましょう。

今回は、以下のコードを入力して実行しました。

!pip install pytorch-lightning

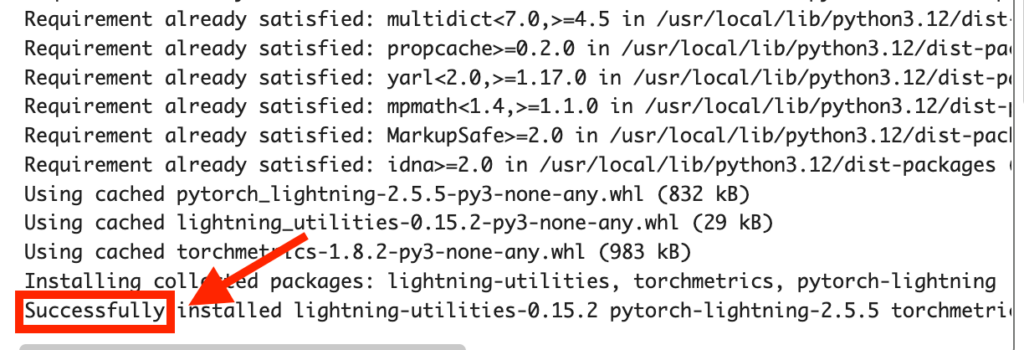

上記のような表示が出ていれば、インストールは無事完了しています。

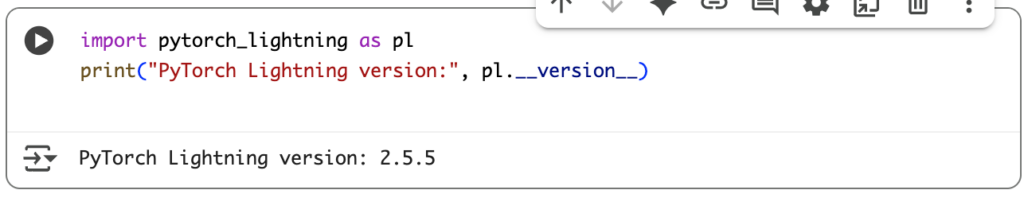

インストールしたライブラリを使う際は、以下のコードを実行してインポートしましょう。

import pytorch_lightning as plなお、ちゃんとインポートできているか不安な方は、以下のコードを入力すると確認できます。

import pytorch_lightning as pl

print("PyTorch Lightning version:", pl.__version__)

上記のようにバージョンが表示されればOKです。

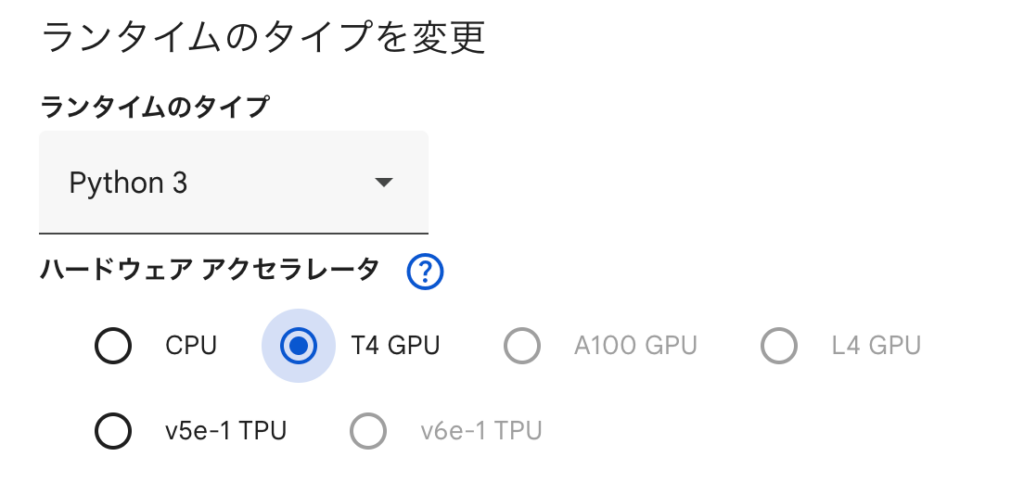

GPUを使用する方法

機械学習やディープラーニングなどの処理を実行するときは、GPUを使うと素早く処理できて便利です。使用できるGPUの種類に制限はありますが、無料プランでもGPUを使えます。

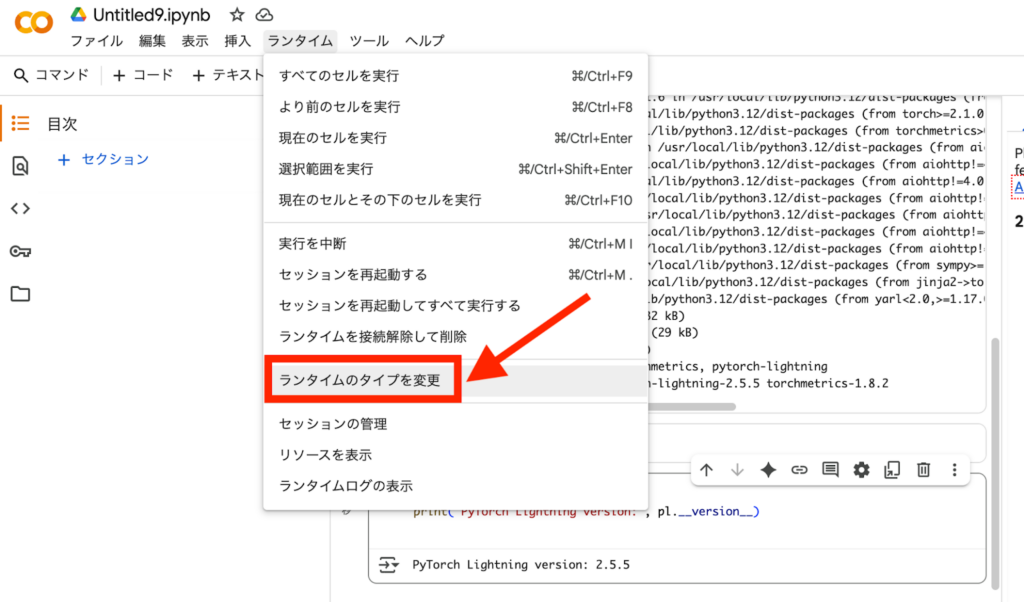

手順は簡単で、まずは上部の「ランタイム」→「ランタイムのタイプを変更」を選択します。

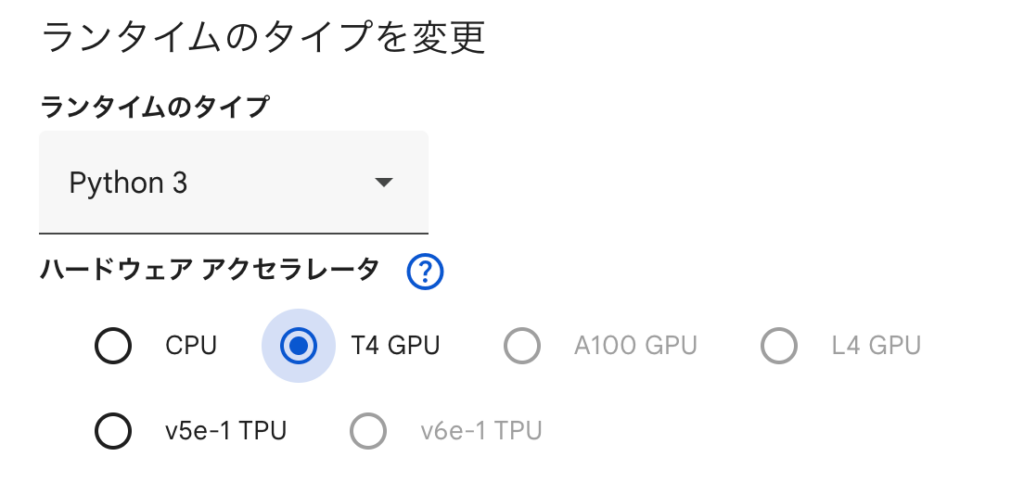

ランタイムのタイプがいくつか表示されるので、名前にGPUと表示されているものを選択してください。

なお、無料版プランの場合は「T4 GPU」一択です。

以上で、GPUへの切り替えが完了しています。

ノートブックを共有する方法

Google Colabで作ったノートブックは、他者に共有できます。成果物を確認してもらう場合やエラーが出て困っている場合などに便利です。

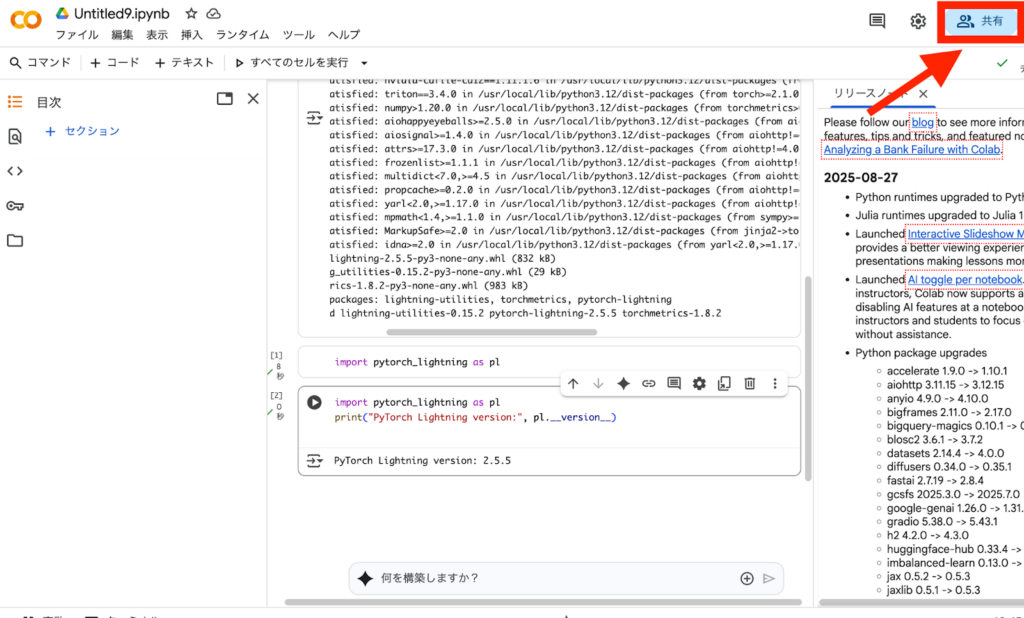

実際に共有する際は、画面右上にある「共有」を選択します。

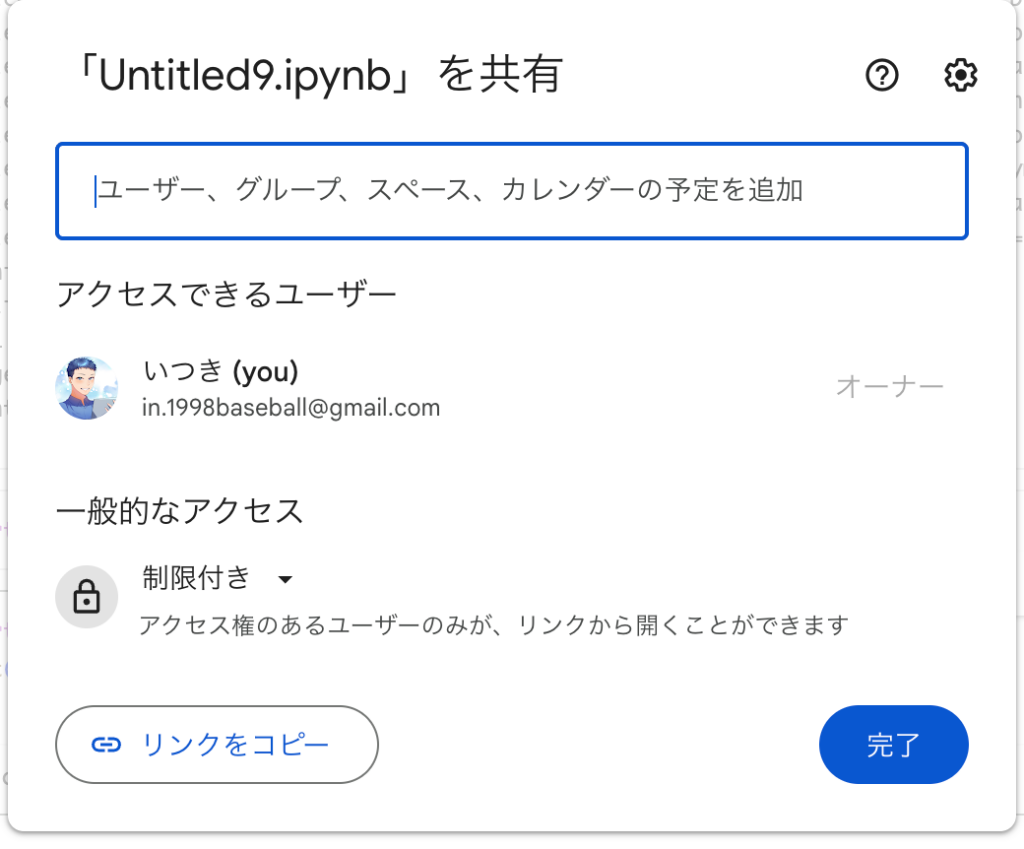

以下のようなポップが表示されるので、共有方法を選んでください。

リンクを共有して不特定多数の方に送信する場合は「リンクをコピー」、共有するユーザーを限定する場合は、上部のボックスに対象ユーザーのGメールアドレスなどを入力します。

また、不特定多数のユーザーに公開する場合は、「一般的なアクセス」を「コメントのみ」などに変更しておきましょう。

効率良くコーディングする方法

Google Colabでは、補完機能や引数のヘルプ機能を使うと、効率良くコーディングできます。

以下では、それぞれの機能詳細をみていきましょう。

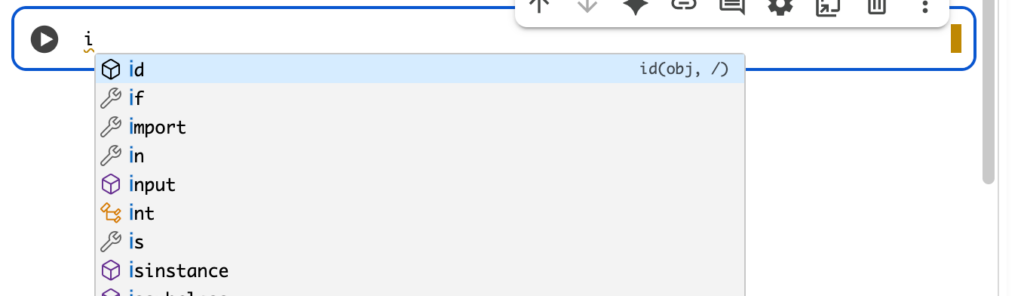

補完機能

コードを入力する際に、「i」などを入力してしばらくすると、以下のように「i」から始まるキーワードが候補として表示されます。

コードの細かいスペルを忘れてしまった場合や長いコードを打ち込む際に便利です。

引数のヘルプ機能

コードを書く際、「どの引数をどの順番で指定すればよいのか分からない…」と迷うこともあります。そんなときに役立つのが、引数のヘルプ表示機能です。

ここでは、グラフ描画でよく使うMatplotlibのplt.plotを例として見てみましょう。

まずは、すでにインストール済みの Matplotlib を読み込みます。

import matplotlib.pyplot as plt次に、plt.plot() と入力し、カッコの中にカーソルを置いたまましばらく待ってみましょう。

すると、以下のように関数が持つ引数の一覧や説明が自動的に表示されます。

これにより、どんなパラメータが指定できるのか、順番や意味を確認できます。

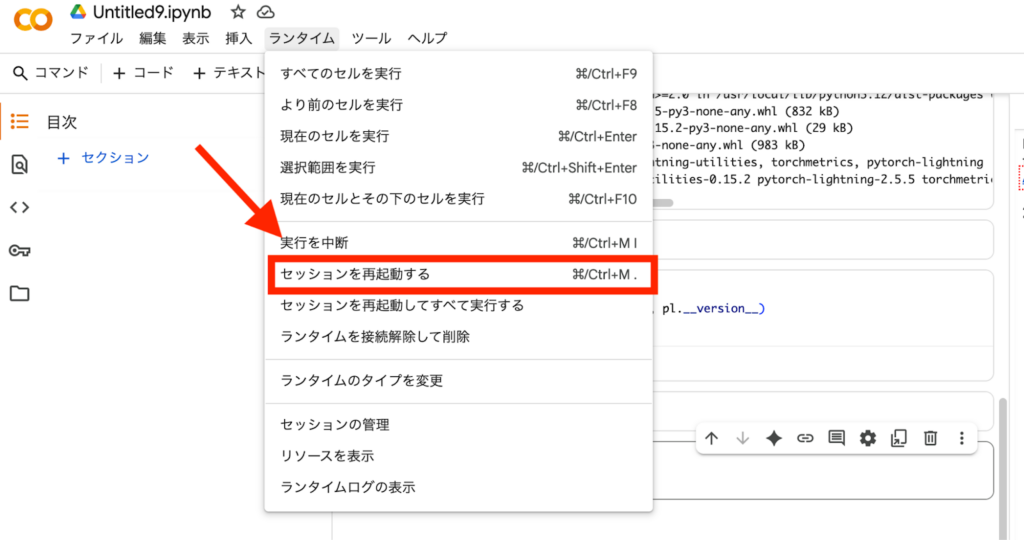

実行環境の接続を再開する方法

Google Colabを長時間使用していると、接続がタイムアウトされ、実行していた処理がリセットされたり、ファイルが削除されたりします。

実行環境がリセットされてしまう現象を「ランタイムリセット」と呼びますが、原因は以下の2種類があります。

| 90分ルール | ノートブック上で操作をせずに90分放置した |

|---|---|

| 12時間ルール | ノートブックを立ち上げてから12時間が経過した |

上記は無料プランの制限のため、有料プランだともう少し長い時間リセットされずに使えます。

もし、ランタイムリセットになってしまった場合でも、「ランタイム」→「セッションを再起動」を選択すると接続を再開できます。

処理をもう一度実行したい場合は、「セッションを再起動してすべて実行する」を選ぶと一括で処理できて便利です。

Colabの新機能

Google Colaboratoryは2025年に大きく進化し、AIがサポートする「AIファースト」な開発環境へと生まれ変わりました。最新のColabで使えるAIエージェントやGemini APIとの連携機能など、注目の新機能について詳しく解説します。

AIファーストなColabの登場

2025年5月にGoogleがColabをアップデートしました。新しいColabでは、AIエージェントがノートブック全体を読み取り、目的に合わせたコードの提案や修正を行ってくれます。

複数セルにまたがる処理も対話式に進められるため、これまでよりスムーズな開発が可能です。さらにGeminiとの連携が強化されたことで、作業効率は従来の2倍以上にアップしました。

今後も新しいエージェントや機能追加が予定されており、開発やデータ分析の現場を大きく変えていくでしょう。

Gemini APIとの連携とFunction Calling

Colabでは、Gemini APIと連携する「Function Calling」機能も利用できるようになりました。これを使えば、AIが自動で関数を呼び出し、天気情報や売上データの取得・分析を行ってくれます。

APIキーの設定や必要なライブラリのインストールもColab上で完結するため、Pythonに自信がない方でも高度なAIアプリを手軽に作成可能です。アイデアをすぐに試して形にできるスピード感を実感できるでしょう。

Google Colaboratoryを利用するメリット

Google Colaboratoryは、プログラミングや機械学習を学ぶ人々にとって、多くの利点があります。環境構築の手間を省き、高性能な計算リソースを無料で利用できるだけでなく、コードの共有や実行結果の確認も簡単に行えるのです。以下では、主なメリットについて詳しく説明します。

Pythonの環境構築が不要

Google Colaboratoryを使用すると、Pythonの環境構築に悩む必要がありません。ブラウザ上で直接コードを書いて実行できるため、初心者でも簡単に始められます。

また、多くの一般的なライブラリがあらかじめインストールされているので、すぐにデータ分析や機械学習のプロジェクトに取り組めます。ローカル環境でのライブラリのバージョン管理や依存関係の問題に悩まされることもなく、スムーズに作業を進められるのが大きな魅力です。

無料でGPUやTPUを利用できる

Google Colaboratoryの大きな特徴は、無料でGPU(Graphics Processing Unit)やTPU(Tensor Processing Unit)といった高性能な計算リソースを利用できることです。これらのリソースは、特に機械学習や深層学習の分野で重要な役割を果たします。

通常、GPUやTPUを個人で購入するには高額な費用がかかりますが、Colaboratoryを使えば無料で利用できます。そのため、学生や個人の研究者でも、大規模なデータセットを扱う複雑なモデルのトレーニングが可能になるのです。

コードの共有が簡単にできる

Google Colaboratoryでは、作成したノートブックを簡単に他の人と共有できます。URLを共有するだけで、他の人があなたのコードを見たり、実行したりできるようになるのです。

この機能は、チームでのプロジェクト作業や、教育現場での利用に特に役立つでしょう。例えば、プログラミングの課題を出す際に、教師が基本的なコードを含むノートブックを生徒と共有し、生徒はそれを基に作業を進めることができます。また、問題が発生した際にも、ノートブックを共有することで遠隔地にいる同僚や先生からすぐにアドバイスをもらえるのです。

実行結果がすぐに確認できる

Google Colaboratoryの優れた点の一つは、コードの実行結果をすぐに確認できることです。各セルごとに実行が可能で、結果はセルの直下に表示されます。

この即時フィードバックは、特にデータの可視化や機械学習モデルのパラメーター調整において非常に有用です。グラフや図表もノートブック内に直接表示されるため、データの傾向や分析結果を素早く把握できます。また、エラーが発生した場合も、どの部分で問題が起きているかすぐに特定できるので、デバッグ作業が効率的に行えるでしょう。

他のクラウドノートブックサービスとの比較

最近では、Google Colaboratoryだけでなく、AWS SageMaker Studio LabやKaggle Notebooksなどのクラウド型ノートブックも広く使われています。各サービスには得意分野や利用できるリソースの違いがあるので、用途や好みに合わせて選ぶと作業がさらに快適になります。

以下に代表的な3つのサービスを、主な特徴や無料枠の制限とともにまとめました。

| サービス名 | 主な特徴・強み | 無料枠・制限 |

|---|---|---|

| Google Colaboratory | Googleドライブと連携しやすく、共有も簡単。教育用途やチームでの共同作業に最適です。無料でもGPUやTPUが使え、ブラウザだけで手軽に始められます。 | 連続最大12時間、無料プランはリソースに制限あり |

| AWS SageMaker Studio Lab | Tesla T4 GPUや15GBの永続ストレージを無料で利用可能。ターミナルや仮想環境も使えるため、本格的な開発にも向いています。 | GPUは1回4時間まで利用可能 |

| Kaggle Notebooks | Kaggle上のデータセットとシームレスに連携でき、コンペへの参加や共有機能も充実。学習用途からデータ分析コンペまで幅広く活用できます。 | GPUは週30時間まで利用可能 |

Google Colaboratory にアクセスできない・使えない場合の対処法

Google Colaboratoryにアクセスできない場合は、次の手順を試してみてください。

ブラウザのキャッシュとクッキーをクリアする

まず、ブラウザのキャッシュとクッキーをクリアしてみましょう。Chromeの場合は、設定画面の「プライバシーとセキュリティ」を開くと、Cookieやキャッシュを削除する項目が出てきます。

これで問題が解決することがよくあります。また別のブラウザを使うと動作することもあるため、Chrome以外からアクセスしてみるのも手です。

ネットワーク接続を確認する

うまくいかない場合は、ネットワーク接続に問題がないか確認しましょう。アクセスするには安定したインターネット接続が必要ですので、VPNを使用している場合は、一度オフにしてみるとつながる場合があります。

Googleアカウントが制限されていないか確認する

学校や組織のGoogleアカウントを利用している場合、管理者によってColaboratoryの利用が制限されている可能性があります。

また、Googleアカウントに何か問題がある可能性もあるため、別のアカウントでログインしてみるか、アカウント設定を見直しましょう。

それでも解決しない場合は、Googleのサービスに障害が発生していることも考えられます。その場合は、少し時間をおいてから再度アクセスを試みてください。

ライブラリをインストールする

Colabの環境がリセットされると、以前インストールしたライブラリが消えてしまうことがあります。

コードの実行時にエラーメッセージを確認し、「!pip install パッケージ名」の形式で不足しているライブラリを再インストールしてください。

Googleのサポートに連絡する

最終手段として、Googleのサポートに連絡してみると良いかもしれません。根気よく対応すれば、Colaboratoryにアクセスできるようになります。

Google Colaboratoryを利用する際の注意点

Google Colaboratoryは非常に便利なツールですが、利用する際にはいくつかの制限や注意点があります。これらを理解しておくことで、より効率的にColaboratoryを活用できるでしょう。以下では、主な注意点について詳しく説明します。

時間が経つと接続が切れる

Colaboratoryを使用する際、一定時間操作がない場合、または長時間利用した場合に自動的に接続が切れる仕組みがあります。具体的には、90分間操作がない場合や、12時間経過した場合に接続が切断されるのです。

この90分・12時間ルールは、リソースの公平な分配を目的としています。長時間の接続を防ぐことで、多くのユーザーがサービスを利用できるようになっています。ただし、接続が切れると作業データ紛失の恐れがあるため、定期的に作業内容を保存することが重要です。

リソースの上限が未公開

Colaboratoryでは、GPUやTPUなどの高性能な計算リソースを無料で利用できますが、その具体的な上限は公開されていません。使用可能なリソースは、そのときどきのGoogle側の判断で変動する可能性があります。

そのため、大規模なプロジェクトや長時間の計算が必要な場合は、途中で利用制限に達する可能性があることを念頭に置く必要があります。重要なプロジェクトでは、バックアップ計画を立てておくことが賢明です。

また、リソースの使用状況によっては、一時的にGPUやTPUが利用できなくなることもあります。このような場合は、しばらく時間をおいてから再度試すか、別の時間帯に作業を行うことをおすすめします。

Googleドライブの容量不足になる可能性がある

Colaboratoryで作成したノートブックやアップロードしたデータは、すべてGoogleドライブに保存されます。Googleドライブの無料枠は15GBまでです。この容量を超えると、新しいファイルを保存できなくなったり、既存のファイルにアクセスできなくなったりする可能性があります。※2

15GB以上の容量が必要な場合は、Google Oneサービスを通じて追加の容量を購入する必要があります。料金は容量に応じて異なり、例えば100GBで月額1.99ドル(約250円)、200GBで月額2.99ドル(約380円)から利用できます。

大量のデータを扱う場合や、多くのノートブックを作成する予定がある場合は、定期的にGoogleドライブの使用容量をチェックし、必要に応じて容量を増やすか、不要なファイルを削除するなどの対策をする必要があります。

セキュリティ面で注意が必要

Colaboratoryはインターネット経由で動作するサービスなので、個人情報や機密データを扱う際には注意が必要です。

ノートブックのURLを共有すると、内容を閲覧したり編集したりできる設定になることがあるため、誤って公開範囲を広げないように気をつけましょう。共有する際は、閲覧・編集できるユーザーを最小限に抑え、権限設定をしっかり確認することが大切です。

Googleアカウントのパスワードは定期的に見直し、二段階認証を有効にしておくと安全性がさらに高まります。万が一の情報漏洩を防ぐために、これらの対策を習慣化しておくと安心です。

割り当てられるGPUが変わるケースもある(GPUガチャ)

Google Colab で GPU を利用する場合、毎回同じ性能の GPU が割り当てられるとは限りません。

これは俗に「GPUガチャ」と呼ばれており、あるときは T4、別のときは異なる種類のGPUが割り当てられることがあります。そのため、「実行速度が大きく変わる」「同じコードでも学習時間が違う」といったことが起こります。

もし、安定して高性能GPUを利用したい場合は、Colab ProやPro+へのアップグレードを検討しましょう。

なお、Google Oneの新プランについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Google Colaboratoryはスマホやタブレットでも使用できる

Google Colaboratoryはスマホやタブレットでも利用できます。外出先でもプログラミングや機械学習が可能なのは、とても便利です。

モバイル端末でColaboratoryを使うには、ブラウザでColaboratoryのウェブサイトにアクセスします。スマホの画面は小さいので、横向きにすると見やすくなります。

コードの入力は、スマホの小さなキーボードでは難しいかもしれません。Bluetoothキーボードを接続すると、快適に作業できます。タブレットなら、画面が大きいのでより操作しやすいでしょう。

モバイル版では一部の機能が制限されることがあります。GPUやTPUの利用が難しい場合もあるので注意が必要です。

データの可視化や簡単なコードの実行、ノートブックの確認にはスマホでも十分に使え、急な作業やアイデアをすぐにコードにしたい時に便利でしょう。

よくある質問

Google Colaboratoryを使い始めると、操作方法や利用条件など、気になることが出てくるかもしれません。ここでは、よくある質問とその答えをまとめました。

なお、無料で使えるGoogle AI Studioが気になる方は、以下の記事もチェックしてみてください。

Google Colaboratoryの使い方と料金をマスターしよう!

Google Colaboratoryは、プログラミング初心者からプロフェッショナルまで幅広く活用できる強力なツールです。環境構築が不要で、高性能なGPUやTPUを無料で利用できるため、スペックの低いPCでも複雑な計算ができます。

また、コードの共有が簡単なので、チームでのコーディング作業の効率を大幅に向上させることができます。基本機能は無料で利用でき、必要に応じて有料プランへのアップグレードも可能です。

Google Colaboratoryの主な特徴は以下になります。

- 環境構築不要でブラウザから即座に利用可能

- 無料でGPUやTPUを使用可能

- コードの共有が簡単で、チーム作業に最適

- 実行結果がすぐに確認できる

ただし、以下の点には注意が必要です。

- 接続時間に制限がある(90分ルール、12時間ルール)

- リソースの上限が未公開

- Googleドライブの容量制限(無料枠15GB)

- 割り当てられるGPUが変わるケースもある(GPUガチャ)

以上の特徴と注意点を理解し、適切に活用することで、プログラミングや機械学習の学習・開発をより効果的に進められます。

Google Colaboratoryを使いこなし、プログラミングスキルを次のレベルへ引き上げましょう!

最後に

いかがだったでしょうか?

AIや機械学習を活用しながら社内業務の効率化や開発スピード向上を実現したい企業に最適な導入支援を提供。Google Colabを起点とした生成AI活用の仕組み化や内製化支援まで、最短ルートで成果につなげるサポートを行います。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。