令和6年度 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」をわかりやすく解説

〜中小企業EC事業者のためのEC成長戦略〜

こんにちは、OMOKAJIの立川です。先日、経済産業省から「令和6年度電子商取引に関する市場調査」の結果が発表されました。数字だけ見ると「また成長したのか」で終わってしまいがちですが、実はこの調査結果には、中小企業のEC事業者の皆さんにとって非常に重要なヒントが隠されています。

今回は、この最新データを基に、「どうすれば自社の売上を伸ばせるのか」という実践的な観点から解説していきたいと思います。

- . 令和6年度 経済産業省「電子商取引に関する市場調査」をわかりやすく解説

- 1. 1. ECマーケットの現状:自社ECと比較して伸びしろを確認

- 2. 2. BtoC物販ECの現状分析:成長領域を見極める

- 2.1. 物販系分野3.7%成長の「本当の読み方」

- 2.2. 狙い目のカテゴリーはここだ!

- 3. 3. BtoB EC:中小企業にとっての隠れた巨大市場

- 3.1. 514.4兆円市場の「本当のすごさ」

- 4. 4. 一社あたりの売上向上に向けた具体的戦略

- 4.1. 市場成長を自社成長に変換する「3つの視点」

- 4.2. 視点1:EC化率の低い分野で先行者利益を狙う

- 4.3. 視点2:複数チャネルの掛け算で売上を最大化

- 4.4. 視点3:越境ECで市場を拡げる

- 5. 成功のための5つの具体的アクション

- 5.1. 1. 差別化戦略:「一番じゃなくて、唯一」を目指す

- 5.2. 2. 顧客体験の向上:中小企業だからこそできる「おもてなし」

- 5.3. 3. デジタルマーケティング:少ない予算で最大の効果を

- 5.4. 4. データ分析:「なんとなく」から「根拠のある」判断へ

- 5.5. 5. 継続的な改善:小さなPDCAを高速で回す

- 6. 5. 今後の展望と中小企業が取るべきアクション

- 6.1. 2025年以降のEC市場:3つのトレンド予測

- 6.1.1. トレンド1:個人化・パーソナライゼーションの加速

- 6.1.2. トレンド2:持続可能性(サステナビリティ)への意識向上

- 6.1.3. トレンド3:リアルとデジタルの融合(OMO)

- 6.2. 今すぐ始められる5つのアクション

- 6.2.1. アクション1:自社商品・サービスのEC適合性診断

- 6.2.2. アクション2:競合他社のEC戦略分析

- 6.2.3. アクション3:顧客のデジタル接点の拡充

- 6.2.4. アクション4:物流・決済システムの整備

- 6.2.5. アクション5:データ分析体制の構築

- 7. まとめ:データに基づく戦略的EC展開を

経済産業省は、「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」を実施し、日本の電子商取引市場の実態等について調査し、結果を公開しました。

その内容を元に当社OMOKAJIとしての見解をまとめたものです。参照元のデータは「令和6年度電子商取引に関する市場調査」より確認できます。

原文は115ページもある内容ですが、ここでは小難しい話は使わずに、できるだけわかりやすくまとめました。

1. ECマーケットの現状:自社ECと比較して伸びしろを確認

まず、2024年の全体像を見てみましょう。

参照元:経済産業省「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

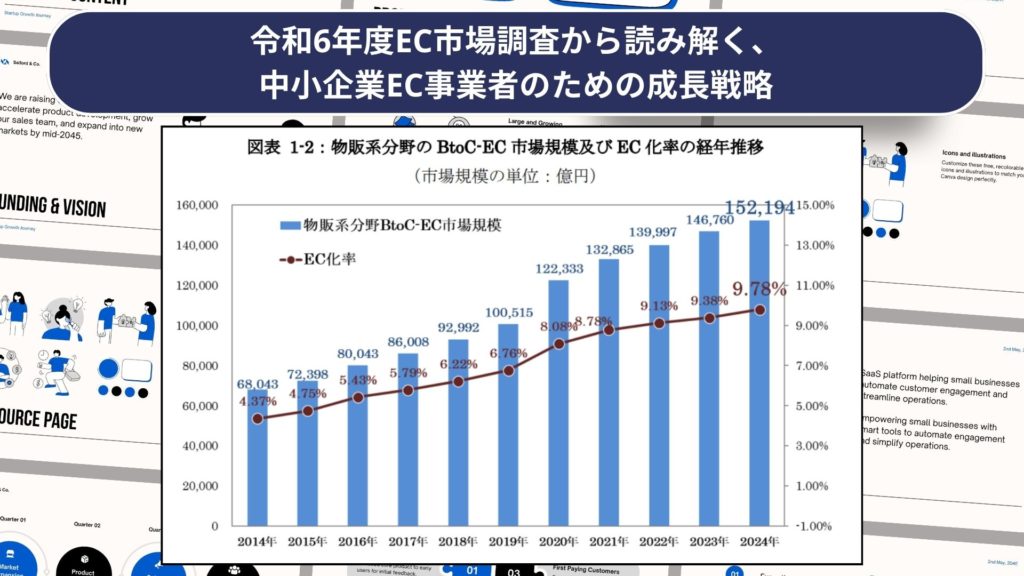

物販系分野のBtoC ECの市場も成長率はやや鈍化したものの年々伸び続けています。

参照元:経済産業省「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

続いて、BtoB ECの市場規模も引き続き伸び続けており、BtoCと比較してBtoBのほうが前年比の伸び率は倍以上高くなっています。当社の支援企業でもBtoBのECサイトでの前年比の伸びが高い傾向にあります。

- BtoC-EC市場: 26.1兆円(前年比5.1%増)

- BtoB-EC市場:514.4兆円(前年比10.6%増)

「26兆円って言われても正直ピンとこない...」「雲の上の話」という方も多いかもしれません。

ちょっと違う角度から見てみます。

例えば、国内の楽天市場の流通総額が約5.7兆円(2023年)、Amazonジャパンが約2.8兆円と言われています。つまり、大手モール以外にも約18兆円の市場があるということです。

ここにチャンスがあります。

当社がコンサルティングでお手伝いしている企業の中には、年商50万円から1,000万円にまで成長した食品メーカーや、地域の特産品を扱って年商1億円を突破した食品事業者もあります。彼らが成功した理由の一つは、この「大手以外の18兆円市場」で自社ECを主軸に確実にポジションを築いたことがあります。

また前年比でBtoCで5.1%、BtoBで10.6%の市場成長率です。あなたのECサイトの前年比の売上が同じ水準で成長しているか、また伸び悩んでいる場合はまだ伸びしろがあると考えていきましょう!

2. BtoC物販ECの現状分析:成長領域を見極める

物販系分野3.7%成長の「本当の読み方」

「あれ?3.7%って、前年より成長率下がってない?」と思うかもしれません。2年連続で5%を下回りコロナ禍での一時の急成長も落ち着きました。

コロナ禍では、外出自粛や在宅需要の高まりによってEC市場は一気に拡大しました。いわゆる“コロナ特需”です。しかし現在は、その反動もあり落ち着きつつあり、消費者の購買行動は実店舗回帰など徐々に正常化しています。

この変化は「急成長期から安定成長期への移行と言えます。市場全体の伸びは続いているものの、右肩上がりの爆発的な成長は一段落し、今後は着実な積み上げや差別化が求められる段階に入っています。

そして、この移行期において必然的に起こるのが“淘汰”です。価格競争や一時的なブームに依存した事業は厳しさを増し、本当に価値のある商品やサービスを持つ企業だけが選ばれていく時代に入りました。言い換えれば、「市場が真価を試すフェーズ」に突入したのです。

中小企業にとっては厳しさもありますが、逆に言えばチャンスでもあります。消費者が「本当に価値がある」と認める商品や体験を届けられれば、大手に埋もれず中小ECの存在感を発揮できるのです。

ポジティブな見方をすると、15.2兆円という巨大な市場が、安定して成長を続けているということでもあります。

参照元:経済産業省「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

狙い目のカテゴリーはここだ!

調査結果から、特に注目すべきカテゴリーを3つピックアップしました:

1. 食品・飲料・酒類(3.1兆円)

地方の特産品や、個人事業主の手作り商品など、まさに中小企業の得意分野です。最近お手伝いした地方の日本酒の酒蔵では、自社ECサイトでの直販比率を30%まで高めることで、利益率を大幅に改善できました。

2. 生活雑貨・家具・インテリア(2.6兆円、EC化率32.58%)

EC化率が30%台ということは、まだまだ伸びしろがあります。特に「ニッチな用途」や「こだわりの素材」など、SNSを通してのコーディネート提案など大手では扱いにくい商品こそ狙い目です。

3. 衣類・服装雑貨等(2.8兆円)

アパレルは引き続き競合が激しいイメージがありますが、「50代女性向けのオフィスカジュアル」や「アウトドア好きのお父さん向けギア」など、ターゲットを絞り込んだり、切り口を変えた商品を提案をすることで十分に勝負できそうです。

参照元:経済産業省「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

3. BtoB EC:中小企業にとっての隠れた巨大市場

514.4兆円市場の「本当のすごさ」

BtoB市場の514.4兆円(前年比10.6%増)という数字、正直驚きました。そして、EC化率が43.1%まで上がったということは、企業間取引の約半分がもうオンラインで行われているということです。

BtoB ではBtoCと違い、EC上でも特有の販売戦略があります。

当社の支援先でもBtoB ECのご依頼割合も増えてきました。BtoB ECで販売を伸ばしている企業ではデザイン面のおしゃれなサイトよりも着実に探しやすく買いやすいサイトが伸びる傾向があります。特に効果的だった施策の一例はこちらです。まだまだできることがあり伸びしろがあります。

・型番検索でのGoogleショッピングに特化

・サイト内検索窓での検索ワードを元にした新商品開発

・請求書、領収書の自動発行

・掛け払い決済の導入

・納期の明確表示

・これまでの販売実績、取引先の事例紹介による安心感の提示

4. 一社あたりの売上向上に向けた具体的戦略

市場成長を自社成長に変換する「3つの視点」

市場全体が成長していても、自社の売上が伸びなければ意味がありません。当社がECコンサルティングで重視している「売上向上の3つの視点」がこちらです。

視点1:EC化率の低い分野で先行者利益を狙う

例えば、「自動車用品・バイク用品」のEC化率は4.45%とEC上での競合はまだ少ない状況です。車やバイクの愛好家って、こだわりが強くて、良いものなら多少高くても買う傾向がありそうです。バイク用のカスタムパーツを「マニア向けの詳しすぎる商品説明」と「取り付け方法の解説動画」の商品ページを作るなど工夫次第で伸びる可能性がありそうです。

参照元:経済産業省「令和6年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」

視点2:複数チャネルの掛け算で売上を最大化

BtoC、BtoB、そしてCtoC(オークション、フリマアプリなど)。この3つのチャネルを上手く使い分けることで、同じ商品でも売上を何倍にもできます。

例えば、建材設備のECの場合、複数チェネルに広げて運営されているケースもあります。

- BtoC(自社EC):一般客向けにDIY商品を小ロットで販売

- BtoB(卸売EC):施工業者、工務店向けに取引先別に卸売価格で大ロット低価格で販売する

- CtoC(ヤフオク等):型落ち商品の在庫処分(自社EC、卸売ECのブランドイメージ維持のため)・テストマーケティングに

視点3:越境ECで市場を拡げる

中国向け越境ECの市場規模は2.6兆円(前年比8.5%増)。「中国って難しそう...」と思うかもしれませんが、実は日本の商品への需要は高いです。

中小ECでのおすすめは、まずはWorldShopping BIZ や ZenLink などECサイトにタグを一つ設置するだけで、海外からのアクセスに自動で対応できる越境ECプラットフォームのツールを活用してテストマーケティングからはじめる方法がおすすめです。

成功のための5つの具体的アクション

1. 差別化戦略:「一番じゃなくて、唯一」を目指す

Amazon や楽天で上位表示を狙うのではなく、「この商品ならここでしか買えない」という状況を作る。例えば、

- オーダーメイド対応

- 地域限定商品

- 職人の手作り品

- 特殊な用途に特化した商品 など

2. 顧客体験の向上:中小企業だからこそできる「おもてなし」

大手にはできない、きめ細かい対応で差別化する

- 手書きのお礼状

- 使い方の個別アドバイス

- アフターサポートの充実

- 季節に合わせた商品提案

3. デジタルマーケティング:少ない予算で最大の効果を

- Instagram:商品の使用シーンを丁寧に投稿

- YouTube:使い方や製造過程を動画で紹介

- LINE:リピーター向けの特別情報を配信

- メルマガ:お客様との長期的な関係構築

4. データ分析:「なんとなく」から「根拠のある」判断へ

Google Analyticsの基本指標をチェック:

- どのページがよく見られているか

- どの商品がよく売れているか

- お客様はどこから来ているか

- 離脱率が高いページはどこか

→ Google Analyticsの見方はこちらから

https://omokaji-web.co.jp/category/ga/

5. 継続的な改善:小さなPDCAを高速で回す

毎月1つずつ、小さな改善を積み重ねる:

- 商品画像の撮り直し

- 商品説明文の見直し

- 配送方法の改善

- お客様アンケートの実施

5. 今後の展望と中小企業が取るべきアクション

2025年以降のEC市場:3つのトレンド予測

トレンド1:個人化・パーソナライゼーションの加速

お客様一人ひとりに合わせた商品提案や情報提供が、ますます重要になります。中小企業の強みである「お客様との距離の近さ」を活かせる分野です。

トレンド2:持続可能性(サステナビリティ)への意識向上

環境に配慮した商品や、社会貢献につながる商品への需要が高まります。「地域の伝統技術を守る」「廃材を活用した商品」など、中小企業ならではのストーリーが武器になります。

トレンド3:リアルとデジタルの融合(OMO)

ECサイトで購入した商品を実店舗で受け取る、実店舗で見た商品をECで購入するなど、チャネルをまたがった顧客体験が求められます。

今すぐ始められる5つのアクション

アクション1:自社商品・サービスのEC適合性診断

「この商品、ECで売れるかな?」を判断する3つのポイント:

- 配送しやすい形状・重量か?

- 写真や文章で魅力を伝えられるか?

- 継続的なリピート購入が期待できるか?

アクション2:競合他社のEC戦略分析

同業他社のECサイトを「お客様目線」でチェック:

- どんな商品ラインナップか?

- 価格設定はどうか?

- どんな情報発信をしているか?

- お客様の声・レビューの内容は?

アクション3:顧客のデジタル接点の拡充

お客様との接点を増やすために:

- SNSアカウントの開設・運用

- メルマガやLINE公式アカウントの活用

- お客様アンケートの実施

- Google マイビジネスの最適化

アクション4:物流・決済システムの整備

EC事業の基盤となる部分の確認:

- 配送業者との契約見直し

- 複数の決済手段への対応

- 在庫管理システムの導入

- 返品・交換ポリシーの整備

アクション5:データ分析体制の構築

数字に基づいた改善のために:

- Google Analytics の設定・活用

- 売上データの定期的な分析

- 顧客満足度の測定

- KPI(重要業績評価指標)の設定

まとめ:データに基づく戦略的EC展開を

経済産業省の調査結果は、単なる「市場の現状報告」ではありません。中小企業のEC事業者にとって、成長のチャンスがどこにあるかを示してくれる貴重な道しるべです。

重要なのは、これらのデータを「自社の状況」に落とし込んで考えること。26兆円のBtoC EC市場、514兆円のBtoB EC市場の中で、自社はどのポジションを狙い、どんな価値を提供できるのか。

私がこれまで300社以上のEC事業者をサポートしてきた経験から言えることは、中小企業こそEC活用で大きな成長機会を掴めるということです。大手にはできない柔軟性、お客様との距離の近さ、そして地域や専門分野での深い知識。これらは、デジタル、AI時代だからこそ価値を発揮する「中小企業の強み」です。

もし、「自社のEC戦略をもっと具体的に相談したい」「データの読み方がよくわからない」「実際に何から始めればいいか迷っている」という方がいらっしゃいましたら、ぜひOMOKAJIまでお気軽にお声がけください。

一緒に、データに基づいた確実な成長戦略を描いていきましょう。